Nazionali Scomparse – Nella memoria del calcio, ci sono squadre nazionali che sono passate alla storia per le loro imprese e vittorie. Dalle potenze europee di un calcio tecnico e ricco di schemi, ai ritmi caldi e spettacolari delle squadre sudamericane. Per non parlare anche della cultura del calcio in via di sviluppo, nei paesi africani ed asiatici. Questi ultimi, che proprio negli anni più recenti, stanno sfornando ottimi talenti che permetteranno alle proprie squadre nazionali di poter crescere di importanza al livello mondiale. Nella nostra memoria però ci sono anche squadre che, seppure abbiano partecipato alla storia del calcio, ora sono morte e sepolte. In questo caso analizzeremo i successi, il declino e le ultime fasi fino alla decadenza, di cinque squadre finite nell’anonimato.

Unione Sovietica (1924-1991)

La nazionale di calcio dell’Unione Sovietica, nata inizialmente come rappresentativa della Repubblica Socialista Federativa Sovietica Russa, giocò il primo incontro internazionale nel settembre del 1922 a Pietroburgo, con una selezione finlandese non ufficiale vincendo per 4–1. Fu anche il primo incontro internazionale di una rappresentativa sovietica di ogni disciplina sportiva. Nel maggio successivo batté 5-0 la stessa squadra in Finlandia; nell’agosto del 1923, la rappresentativa sovietica russa, disputò il primo incontro contro una Nazionale battendo 2-1 la Svezia a Stoccolma. Il torneo olimpico fu la prima competizione ufficiale disputata dai sovietici; nel turno preliminare batterono 2-1 la Bulgaria e al secondo turno affrontarono la Jugoslavia imponendosi per 3-1. Nella successiva Olimpiade di Melbourne 1956 arrivò il primo grande trionfo sovietico: si laurearono campioni olimpici sconfiggendo per 1-0 la Jugoslavia l’8 dicembre 1956. Il torneo olimpico di Melbourne rivelò al mondo la bravura del ventisettenne portiere russo Lev Yashin, che difese la porta della Nazionale fino al 1967 e che fu votato miglior portiere del XX secolo, oltre ad essere tuttora l’unico portiere ad essersi aggiudicato il Pallone d’oro, che vinse nel 1963. Altri campioni che contribuirono ai successi della Nazionale tra gli anni cinquanta e sessanta furono Igor’ Netto, Ėduard Strel’cov, Viktor Ponedel’nik e Valentin Ivanov. L’allenatore che la guidò ai maggiori trionfi della sua storia fu il russo Gavriil Kačalin. L’Unione Sovietica partecipò per la prima volta ai Mondiali nell’edizione di Svezia 1958, dopo aver eliminato nelle qualificazioni la Polonia. Nella fase a gironi pareggiarono 2-2 con l’Inghilterra, batterono 2–0 l’Austria e furono sconfitti 2–0 dal Brasile, finendo secondi a pari merito con i “maestri” inglesi capitanati dal grande Billy Wright. Battendo questi ultimi per 1-0 nello spareggio, si qualificarono per i quarti di finale contro i padroni di casa della Svezia, che si imposero per 2-0. Il secondo e più significativo titolo vinto dai sovietici giunse nella prima edizione del Campionato Europeo nel 1960, poco dopo la delusione per l’eliminazione nelle qualificazioni per le Olimpiadi romane. Dopa aver raggiunto agevolmente i quarti, passarono in semifinale per il ritiro della Spagna, che rifiutò di giocare a Mosca per motivi politici. In semifinale la squadra sovietica superò per 3-0 la quotata Cecoslovacchia, guadagnandosi la finale contro la Jugoslavia, come alle Olimpiadi di quattro anni prima: Viktor Ponedelnik siglò il gol del definitivo 2-1 che regalò la vittoria ai sovietici.

La nazionale di calcio dell’Unione Sovietica, nata inizialmente come rappresentativa della Repubblica Socialista Federativa Sovietica Russa, giocò il primo incontro internazionale nel settembre del 1922 a Pietroburgo, con una selezione finlandese non ufficiale vincendo per 4–1. Fu anche il primo incontro internazionale di una rappresentativa sovietica di ogni disciplina sportiva. Nel maggio successivo batté 5-0 la stessa squadra in Finlandia; nell’agosto del 1923, la rappresentativa sovietica russa, disputò il primo incontro contro una Nazionale battendo 2-1 la Svezia a Stoccolma. Il torneo olimpico fu la prima competizione ufficiale disputata dai sovietici; nel turno preliminare batterono 2-1 la Bulgaria e al secondo turno affrontarono la Jugoslavia imponendosi per 3-1. Nella successiva Olimpiade di Melbourne 1956 arrivò il primo grande trionfo sovietico: si laurearono campioni olimpici sconfiggendo per 1-0 la Jugoslavia l’8 dicembre 1956. Il torneo olimpico di Melbourne rivelò al mondo la bravura del ventisettenne portiere russo Lev Yashin, che difese la porta della Nazionale fino al 1967 e che fu votato miglior portiere del XX secolo, oltre ad essere tuttora l’unico portiere ad essersi aggiudicato il Pallone d’oro, che vinse nel 1963. Altri campioni che contribuirono ai successi della Nazionale tra gli anni cinquanta e sessanta furono Igor’ Netto, Ėduard Strel’cov, Viktor Ponedel’nik e Valentin Ivanov. L’allenatore che la guidò ai maggiori trionfi della sua storia fu il russo Gavriil Kačalin. L’Unione Sovietica partecipò per la prima volta ai Mondiali nell’edizione di Svezia 1958, dopo aver eliminato nelle qualificazioni la Polonia. Nella fase a gironi pareggiarono 2-2 con l’Inghilterra, batterono 2–0 l’Austria e furono sconfitti 2–0 dal Brasile, finendo secondi a pari merito con i “maestri” inglesi capitanati dal grande Billy Wright. Battendo questi ultimi per 1-0 nello spareggio, si qualificarono per i quarti di finale contro i padroni di casa della Svezia, che si imposero per 2-0. Il secondo e più significativo titolo vinto dai sovietici giunse nella prima edizione del Campionato Europeo nel 1960, poco dopo la delusione per l’eliminazione nelle qualificazioni per le Olimpiadi romane. Dopa aver raggiunto agevolmente i quarti, passarono in semifinale per il ritiro della Spagna, che rifiutò di giocare a Mosca per motivi politici. In semifinale la squadra sovietica superò per 3-0 la quotata Cecoslovacchia, guadagnandosi la finale contro la Jugoslavia, come alle Olimpiadi di quattro anni prima: Viktor Ponedelnik siglò il gol del definitivo 2-1 che regalò la vittoria ai sovietici. Fu questo l’ultimo grande trionfo dell’Unione Sovietica, che negli anni successivi rimase comunque ai vertici del calcio mondiale. La Nazionale si qualificò facilmente per la fase finale del Campionato mondiale del 1962 in Cile, dove vinse il proprio girone, ma nei quarti fu battuta per 2-1 dai padroni di casa. L’Unione Sovietica ottenne il suo miglior risultato ai Mondiali nell’edizione inglese del 1966: dopo aver superato la fase a gironi con tre vittorie su Corea del Nord, Italia e Cile, batté nei quarti l’Ungheria e si arrese in semifinale alla Germania Ovest, impostasi per 2-1; perse quindi la finale per il terzo posto contro il Portogallo di Eusébio subendo il gol del definitivo 2-1 all’89º. Dopo essere stata la peggiore tra le vincitrici dei gironi di qualificazione per i Mondiali del 1974, l’Unione Sovietica disputò uno spareggio con il Cile per l’accesso alla fase finale. Con il pareggio per 0-0 all’andata a Mosca, l’URSS rifiutò di giocare l’incontro di ritorno, previsto per il 21 novembre 1973 all’Estadio Nacional de Chile di Santiago, perché la struttura era utilizzata dal regime militare cileno come campo di concentramento e di tortura dei dissidenti dopo il golpe dell’11 settembre. La richiesta sovietica di disputare l’incontro in campo neutro fu respinta dalla FIFA e la squadra non si presentò. Nel decennio successivo, la Nazionale sovietica non riuscì ad ottenere risultati di rilievo: gli ultimi anni della Nazionale sovietica furono contraddistinti da buoni risultati ma non portarono alcun trofeo. La squadra espresse un buon gioco al Mondiale del 1986 in Messico, dopo essersi qualificata arrivando seconda nel proprio gruppo dietro alla Danimarca, che sarebbe stata la rivelazione del torneo. La Nazionale si qualificò quindi alla fase finale degli Europei del 1992 vincendo il proprio gruppo eliminando l’Italia e giocò la sua ultima partita il 3 novembre 1991 contro Cipro, valida per la qualificazione agli Europei. La Nazionale sovietica non poté partecipare alla manifestazione per la dissoluzione dello Stato, avvenuta il 26 dicembre 1991.

Fu questo l’ultimo grande trionfo dell’Unione Sovietica, che negli anni successivi rimase comunque ai vertici del calcio mondiale. La Nazionale si qualificò facilmente per la fase finale del Campionato mondiale del 1962 in Cile, dove vinse il proprio girone, ma nei quarti fu battuta per 2-1 dai padroni di casa. L’Unione Sovietica ottenne il suo miglior risultato ai Mondiali nell’edizione inglese del 1966: dopo aver superato la fase a gironi con tre vittorie su Corea del Nord, Italia e Cile, batté nei quarti l’Ungheria e si arrese in semifinale alla Germania Ovest, impostasi per 2-1; perse quindi la finale per il terzo posto contro il Portogallo di Eusébio subendo il gol del definitivo 2-1 all’89º. Dopo essere stata la peggiore tra le vincitrici dei gironi di qualificazione per i Mondiali del 1974, l’Unione Sovietica disputò uno spareggio con il Cile per l’accesso alla fase finale. Con il pareggio per 0-0 all’andata a Mosca, l’URSS rifiutò di giocare l’incontro di ritorno, previsto per il 21 novembre 1973 all’Estadio Nacional de Chile di Santiago, perché la struttura era utilizzata dal regime militare cileno come campo di concentramento e di tortura dei dissidenti dopo il golpe dell’11 settembre. La richiesta sovietica di disputare l’incontro in campo neutro fu respinta dalla FIFA e la squadra non si presentò. Nel decennio successivo, la Nazionale sovietica non riuscì ad ottenere risultati di rilievo: gli ultimi anni della Nazionale sovietica furono contraddistinti da buoni risultati ma non portarono alcun trofeo. La squadra espresse un buon gioco al Mondiale del 1986 in Messico, dopo essersi qualificata arrivando seconda nel proprio gruppo dietro alla Danimarca, che sarebbe stata la rivelazione del torneo. La Nazionale si qualificò quindi alla fase finale degli Europei del 1992 vincendo il proprio gruppo eliminando l’Italia e giocò la sua ultima partita il 3 novembre 1991 contro Cipro, valida per la qualificazione agli Europei. La Nazionale sovietica non poté partecipare alla manifestazione per la dissoluzione dello Stato, avvenuta il 26 dicembre 1991.

Jugoslavia (1920-1992)

La nazionale di calcio della Jugoslavia è stata, dal 1920 al 1992, la rappresentativa di calcio del Regno di Jugoslavia prima e della Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia poi. Esordì in campo internazionale il 28 agosto 1920 ad Anversa perdendo per 7-0 contro la Cecoslovacchia. Partecipò ai Mondiali del 1930 dove fu sconfitta per 6-1 in semifinale dall’Uruguay che vinse il titolo: per la FIFA la Jugoslavia arrivò quarta, alle spalle degli Stati Uniti che pur persero in semifinale, benché non fosse stata disputata la finale per il terzo posto. La Jugoslavia arrivò nuovamente quarta ai Mondiali del 1962; agli Europei arrivò seconda nel 1960 e nel 1968. Nella prima edizione del Campionato europeo gli slavi eliminarono in semifinale la Francia per 5-4: la partita fu memorabile ed è passata alla storia come una delle vittorie più belle della nazionale. Nella finalissima contro l’URSS la Jugoslavia passò in vantaggio con Galić al 41′, ma i sovietici fecero 2 reti con Metreveli e Ponedel’nik e si aggiudicarono il trofeo. Nel 1962 arrivò alle semifinali ai Campionati del Mondo in Cile dopo aver eliminato nei quarti di finale la Germania Ovest e nel 1968 sfiorò l’impresa di diventare campione d’Europa. Partecipò alla fase finale di Euro ’68 dopo aver eliminato alle qualificazioni Germania Ovest e Francia; sconfisse in semifinale l’Inghilterra per 1-0 con rete decisiva di Džajić all’86’, conquistando la seconda finale in tre edizioni. L’8 giugno affrontò l’Italia a Roma, priva però del regista Ivica Osim, infortunatosi in semifinale. Džajić portò sull’1-0 gli jugoslavi al 39′ ma gli azzurri pareggiarono all’80’ con Angelo Domenghini. Il risultato non cambiò durante i tempi supplementari e, nella ripetizione di due giorni dopo, l’Italia vinse agevolmente, con reti decisive di Riva e Anastasi, contro una Jugoslavia penalizzata da molte assenze e infortuni; gli azzurri si aggiudicarono il primo, e finora unico titolo europeo della sua storia, e la Jugoslavia dovette abbandonare Roma con molta delusione. Dopo l’eliminazione nei Mondiali del 1974 ad opera della Germania Ovest, ospitò la fase finale di Euro ’76, ottenendo un buon quarto posto dopo aver perso in semifinale, ai supplementari, per 2-4 contro i tedeschi (2-2 nei tempi regolamentari, dopo essere stata in vantaggio 2-1) e per 1-3 nella finale di consolazione contro i Paesi Bassi.

La nazionale di calcio della Jugoslavia è stata, dal 1920 al 1992, la rappresentativa di calcio del Regno di Jugoslavia prima e della Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia poi. Esordì in campo internazionale il 28 agosto 1920 ad Anversa perdendo per 7-0 contro la Cecoslovacchia. Partecipò ai Mondiali del 1930 dove fu sconfitta per 6-1 in semifinale dall’Uruguay che vinse il titolo: per la FIFA la Jugoslavia arrivò quarta, alle spalle degli Stati Uniti che pur persero in semifinale, benché non fosse stata disputata la finale per il terzo posto. La Jugoslavia arrivò nuovamente quarta ai Mondiali del 1962; agli Europei arrivò seconda nel 1960 e nel 1968. Nella prima edizione del Campionato europeo gli slavi eliminarono in semifinale la Francia per 5-4: la partita fu memorabile ed è passata alla storia come una delle vittorie più belle della nazionale. Nella finalissima contro l’URSS la Jugoslavia passò in vantaggio con Galić al 41′, ma i sovietici fecero 2 reti con Metreveli e Ponedel’nik e si aggiudicarono il trofeo. Nel 1962 arrivò alle semifinali ai Campionati del Mondo in Cile dopo aver eliminato nei quarti di finale la Germania Ovest e nel 1968 sfiorò l’impresa di diventare campione d’Europa. Partecipò alla fase finale di Euro ’68 dopo aver eliminato alle qualificazioni Germania Ovest e Francia; sconfisse in semifinale l’Inghilterra per 1-0 con rete decisiva di Džajić all’86’, conquistando la seconda finale in tre edizioni. L’8 giugno affrontò l’Italia a Roma, priva però del regista Ivica Osim, infortunatosi in semifinale. Džajić portò sull’1-0 gli jugoslavi al 39′ ma gli azzurri pareggiarono all’80’ con Angelo Domenghini. Il risultato non cambiò durante i tempi supplementari e, nella ripetizione di due giorni dopo, l’Italia vinse agevolmente, con reti decisive di Riva e Anastasi, contro una Jugoslavia penalizzata da molte assenze e infortuni; gli azzurri si aggiudicarono il primo, e finora unico titolo europeo della sua storia, e la Jugoslavia dovette abbandonare Roma con molta delusione. Dopo l’eliminazione nei Mondiali del 1974 ad opera della Germania Ovest, ospitò la fase finale di Euro ’76, ottenendo un buon quarto posto dopo aver perso in semifinale, ai supplementari, per 2-4 contro i tedeschi (2-2 nei tempi regolamentari, dopo essere stata in vantaggio 2-1) e per 1-3 nella finale di consolazione contro i Paesi Bassi. Il grande campione brasiliano Pelé per l’addio alla nazionale volle che il suo ultimo incontro con la maglia verdeoro si disputasse proprio con la Jugoslavia, di cui è sempre stato un grande ammiratore. Il match si tenne il 18 luglio 1971 al Maracanã di Rio de Janeiro, alla presenza di oltre centomila spettatori. La partita terminò in parità, 2-2. Negli anni ottanta la nazionale jugoslava affrontò un periodo difficile: dopo le mancate qualificazioni ad Argentina ’78 e ad Euro ’80, i plavi ottennero la qualificazione al Campionato mondiale di calcio 1982 ma abbandonarono il torneo dopo aver ottenuto solo 3 punti in 3 partite: pareggiarono 0-0 contro l’Irlanda del Nord, persero 2-1 contro la Spagna a causa di una condotta arbitrale non irreprensibile e vinsero 1-0 contro l’Honduras. Fecero peggio al Campionato europeo di calcio 1984, ottenendo 3 sconfitte in 3 gare nel girone eliminatorio contro Francia, Danimarca, Belgio e, addirittura, non riuscirono a qualificarsi per il Campionato mondiale di calcio 1986 e per il Campionato europeo di calcio 1988. L’undici jugoslavo partecipò al Campionato mondiale di calcio 1990 ottenendo buoni risultati, grazie all’apporto di alcuni vincitori della Coppa del Mondo Under 20 nel 1987 come Savičević, Jarni, Šuker, Prosinečki ed altri. Dopo aver ottenuto il secondo posto nel Gruppo D, negli ottavi di finale gli jugoslavi eliminarono la Spagna per 2-1, dopo i tempi supplementari, grazie a una doppietta di Stojković. Nei quarti di finale incontrarono l’Argentina; alla mezz’ora la Jugoslavia rimase in dieci, ma concluse l’incontro 0-0 e ai rigori vinse l’Albiceleste per 3-2. Si qualificò per la fase finale del Campionato europeo di calcio 1992 ma, nella primavera che precedette il torneo continentale, venne esclusa dalle competizioni internazionali organizzate dalla FIFA e dalla UEFA a causa della guerra scoppiata in seguito alle dichiarazioni d’indipendenza delle repubbliche di Slovenia, Croazia, Macedonia, Bosnia ed Erzegovina. La Jugoslavia giocò la sua ultima partita il 25 marzo 1992 contro i Paesi Bassi: era un’amichevole che gli slavi persero per 2-0; dopo questo match la nazionale di calcio cessò definitivamente di esistere a causa della disgregazione del proprio paese.

Il grande campione brasiliano Pelé per l’addio alla nazionale volle che il suo ultimo incontro con la maglia verdeoro si disputasse proprio con la Jugoslavia, di cui è sempre stato un grande ammiratore. Il match si tenne il 18 luglio 1971 al Maracanã di Rio de Janeiro, alla presenza di oltre centomila spettatori. La partita terminò in parità, 2-2. Negli anni ottanta la nazionale jugoslava affrontò un periodo difficile: dopo le mancate qualificazioni ad Argentina ’78 e ad Euro ’80, i plavi ottennero la qualificazione al Campionato mondiale di calcio 1982 ma abbandonarono il torneo dopo aver ottenuto solo 3 punti in 3 partite: pareggiarono 0-0 contro l’Irlanda del Nord, persero 2-1 contro la Spagna a causa di una condotta arbitrale non irreprensibile e vinsero 1-0 contro l’Honduras. Fecero peggio al Campionato europeo di calcio 1984, ottenendo 3 sconfitte in 3 gare nel girone eliminatorio contro Francia, Danimarca, Belgio e, addirittura, non riuscirono a qualificarsi per il Campionato mondiale di calcio 1986 e per il Campionato europeo di calcio 1988. L’undici jugoslavo partecipò al Campionato mondiale di calcio 1990 ottenendo buoni risultati, grazie all’apporto di alcuni vincitori della Coppa del Mondo Under 20 nel 1987 come Savičević, Jarni, Šuker, Prosinečki ed altri. Dopo aver ottenuto il secondo posto nel Gruppo D, negli ottavi di finale gli jugoslavi eliminarono la Spagna per 2-1, dopo i tempi supplementari, grazie a una doppietta di Stojković. Nei quarti di finale incontrarono l’Argentina; alla mezz’ora la Jugoslavia rimase in dieci, ma concluse l’incontro 0-0 e ai rigori vinse l’Albiceleste per 3-2. Si qualificò per la fase finale del Campionato europeo di calcio 1992 ma, nella primavera che precedette il torneo continentale, venne esclusa dalle competizioni internazionali organizzate dalla FIFA e dalla UEFA a causa della guerra scoppiata in seguito alle dichiarazioni d’indipendenza delle repubbliche di Slovenia, Croazia, Macedonia, Bosnia ed Erzegovina. La Jugoslavia giocò la sua ultima partita il 25 marzo 1992 contro i Paesi Bassi: era un’amichevole che gli slavi persero per 2-0; dopo questo match la nazionale di calcio cessò definitivamente di esistere a causa della disgregazione del proprio paese.

Cecoslovacchia (1920-1993)

La nazionale di calcio della Cecoslovacchia ebbe pochi successi, ma di assoluto valore. Vinse il Campionato europeo del 1976 e disputò due finali mondiali (nel 1934 e nel 1962). Con la nazionale olimpica ha conquistato un oro e un argento. Il debutto calcistico della Nazionale cecoslovacca iniziò con un perentorio 7-0 contro la Jugoslavia il 28 agosto 1920 ad Anversa (Belgio); inque anni dopo i cecoslovacchi rifileranno agli slavi nuovamente 7 gol, proiettandosi così tra le grandi del calcio internazionale. In effetti nella sua storia la Cecoslovacchia è stata una delle più grandi Nazionali del novecento tanto che durante gli anni venti i calciatori della Nazionale erano definiti i «maestri cecoslovacchi». Per due volte giunse in finale dei Mondiali di calcio, sconfitta in entrambi i casi: nel primo dall’Italia nell’edizione 1934, nel secondo dal Brasile a Cile ’62. Agli Europei la Cecoslovacchia ha colto due terzi posti (1960 e 1980), ma soprattutto ha trionfato nell’edizione 1976. Alla fase finale in Jugoslavia, schierò una tra le più forti nazionali di sempre, in cui brillavano campioni del calibro di Anton Ondruš, Zdeněk Nehoda, František Veselý, Antonín Panenka e Ivo Viktor.

La nazionale di calcio della Cecoslovacchia ebbe pochi successi, ma di assoluto valore. Vinse il Campionato europeo del 1976 e disputò due finali mondiali (nel 1934 e nel 1962). Con la nazionale olimpica ha conquistato un oro e un argento. Il debutto calcistico della Nazionale cecoslovacca iniziò con un perentorio 7-0 contro la Jugoslavia il 28 agosto 1920 ad Anversa (Belgio); inque anni dopo i cecoslovacchi rifileranno agli slavi nuovamente 7 gol, proiettandosi così tra le grandi del calcio internazionale. In effetti nella sua storia la Cecoslovacchia è stata una delle più grandi Nazionali del novecento tanto che durante gli anni venti i calciatori della Nazionale erano definiti i «maestri cecoslovacchi». Per due volte giunse in finale dei Mondiali di calcio, sconfitta in entrambi i casi: nel primo dall’Italia nell’edizione 1934, nel secondo dal Brasile a Cile ’62. Agli Europei la Cecoslovacchia ha colto due terzi posti (1960 e 1980), ma soprattutto ha trionfato nell’edizione 1976. Alla fase finale in Jugoslavia, schierò una tra le più forti nazionali di sempre, in cui brillavano campioni del calibro di Anton Ondruš, Zdeněk Nehoda, František Veselý, Antonín Panenka e Ivo Viktor.  Il team cecoslovacco giunse in finale contro la Germania, in una delle partite più spettacolari della storia dell’Europeo. Avanti di 2 gol dopo 25′, i cecoslovacchi furono rimontati dai tedeschi, rischiando più volte di subire il 3-2, ma mantenendo i nervi saldi e portando la contesa ai rigori: qui Viktor parò la quarta conclusione tedesca di Uli Hoeneß, lasciando quindi tutto sui piedi di Panenka, che beffò Sepp Maier. Lo Stato della Cecoslovacchia si scisse nella Repubblica Ceca e nella Slovacchia il 1º gennaio 1993. La Nazionale rimase provvisoriamente “in vita” come rappresentativa unita delle due nuove Nazioni, al fine di concludere le qualificazioni (fallite) ai Mondiali di USA ’94, da cui poi nacquero le federazioni ceca e slovacca.

Il team cecoslovacco giunse in finale contro la Germania, in una delle partite più spettacolari della storia dell’Europeo. Avanti di 2 gol dopo 25′, i cecoslovacchi furono rimontati dai tedeschi, rischiando più volte di subire il 3-2, ma mantenendo i nervi saldi e portando la contesa ai rigori: qui Viktor parò la quarta conclusione tedesca di Uli Hoeneß, lasciando quindi tutto sui piedi di Panenka, che beffò Sepp Maier. Lo Stato della Cecoslovacchia si scisse nella Repubblica Ceca e nella Slovacchia il 1º gennaio 1993. La Nazionale rimase provvisoriamente “in vita” come rappresentativa unita delle due nuove Nazioni, al fine di concludere le qualificazioni (fallite) ai Mondiali di USA ’94, da cui poi nacquero le federazioni ceca e slovacca.

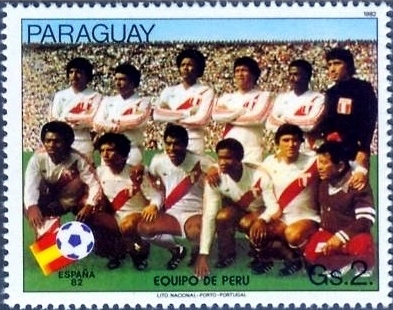

Perù (1930-1980)

La nazionale di calcio del Perù, affiliata alla CONMEBOL, è stata una delle nazionali più forti del Sud America tra gli anni trenta e gli anni ottanta del XX secolo e, pur non avendo raccolto risultati di rilievo negli ultimi decenni (dagli anni novanta), è stata considerata la quarta nazionale sudamericana più importante dopo Brasile, Argentina e Uruguay fino ai primi anni ottanta. Nel suo Palmarès figurano 2 Coppe America nel 1939 e 1975. Ha partecipato per quattro volte alla fase finale della coppa del mondo, giungendo ai quarti di finale nel 1970 e al girone del secondo turno nel 1978: occupa attualmente l’11ª posizione nel Ranking mondiale FIFA.

La nazionale di calcio del Perù, affiliata alla CONMEBOL, è stata una delle nazionali più forti del Sud America tra gli anni trenta e gli anni ottanta del XX secolo e, pur non avendo raccolto risultati di rilievo negli ultimi decenni (dagli anni novanta), è stata considerata la quarta nazionale sudamericana più importante dopo Brasile, Argentina e Uruguay fino ai primi anni ottanta. Nel suo Palmarès figurano 2 Coppe America nel 1939 e 1975. Ha partecipato per quattro volte alla fase finale della coppa del mondo, giungendo ai quarti di finale nel 1970 e al girone del secondo turno nel 1978: occupa attualmente l’11ª posizione nel Ranking mondiale FIFA.

Fece il suo esordio ai mondiali nella coppa del mondo 1930, dove venne eliminata al primo turno: perse per 1-0 contro l’Uruguay (poi campione del mondo) e per 3-1 contro la Romania. Nel 1935 raggiunse la terza posizione nella Copa América. Nel 1936 partecipò alle Olimpiadi di Berlino, nel corso delle quali arrivò in semifinale battendo la Finlandia per 7-3 e l’Austria per 4-2. La vittoria contro gli austriaci, però, fu annullata dalla FIFA, che ordinò di giocare nuovamente la partita senza spettatori, provocando il ritiro del Perù. Negli anni cinquanta-sessanta non raggiunse ottimi risultati, sebbene avesse una squadra di buonissimo livello, con giocatori di alto calibro che sbarcarono sin da subito in Europa, come Miguel Loayza, Juan Seminario, Juan Joya, Julio Meléndez, Víctor Benítez e Alberto Gallardo. Senza di loro, il Perù fu eliminato dai mondiali del 1962 e del 1966.

Visse il suo miglior periodo negli anni settanta, nei quali fu la terza forza calcistica del Sudamerica dopo Brasile e Argentina. Alla straordinaria generazione contribuirono giocatori di classe mondiale come Teofilo Cubillas, Héctor Chumpitaz e Hugo Sotil: si qualificò per il Campionato mondiale di calcio 1970, superando l’Argentina, nella fase finale vinse per 3-2 contro la Bulgaria, 3-0 contro il Marocco e perse per 3-1 contro la Germania; ebbe accesso ai quarti di finale, dove fu sconfitta dal Brasile per 4-2. Nel 1975 vinse la Copa América, quando eliminò nella prima fase Cile e Bolivia, in semifinale il Brasile e in finale la Colombia, con un gol di testa del trequartista Hugo Sotil. Cubillas fu nominato “Miglior giocatore” del torneo. Qualificatosi per Argentina 1978, nel primo turno vinse per 3-1 contro la Scozia, 4-1 contro l’Iran e pareggiò per 0-0 contro i Paesi Bassi, arrivando prima nel suo girone. Nella seconda fase calò di rendimento e fu battuto clamorosamente per 6-0 dall’Argentina. Sulla partita aleggiò il sospetto di un risultato combinato, dato che i padroni di casa conoscevano già il risultato di Brasile-Polonia, giocata in anticipo, al fine di calcolare la differenza reti necessaria per scavalcare i brasiliani nell’accesso alla finale. Nel maggio del 1982 il Perù partì verso l’Europa per un tour di tre settimane per prepararsi al mondiale: vinse per 2-1 contro l’Ungheria, 1-0 contro la Francia di Platini e pareggiò 1-1 con l’Algeria. Nella fase finale la Nazionale peruviana pareggiò per 1-1 contro l’Italia, 0-0 contro il Camerun e fu eliminata dopo aver perso per 5-1 dalla Polonia. Nel 1979 e 1983 il Perù giunse terzo in Copa America. Dagli anni ottanta, finita la generazione d’oro, il Perù non più è riuscito a qualificarsi al Campionato mondiale di calcio: L’8 dicembre 1987 il calcio peruviano fu colpito dal disastro aereo dell’Alianza Lima, squadra che forniva l’ossatura della nazionale. Tra le vittime dell’inabissamento dell’aereo nell’Oceano Pacifico vi furono il centrocampista José Casanova, il portiere José González Ganoza, gli attaccanti Luis Escobar e Alfredo Tomassini e l’allenatore Marcos Calderón, CT del Perù dal 1974 al 1978. Nelle successive quattro edizioni di Coppa America vinse solo due partite (5-1 contro il Venezuela nel 1991 e 1-0 contro il Cile nel 1993). Inoltre non riuscì a vincere neanche una partita nelle qualificazioni per il mondiale del 1990 e per il mondiale del 1994, terminando il cammino di qualificazione in ambo i casi all’ultimo posto. Nella Copa América 1997 il Perù diede segnali di ripresa, piazzandosi al quarto posto, e nello stesso anno giunse terzo nella U.S. Cup. Nel 1998, con il nuovo sistema di qualificazione della zona CONMEBOL, sfiorò l’accesso al mondiale di Francia, sfumato per la differenza reti sfavorevole nei confronti del Cile.

Visse il suo miglior periodo negli anni settanta, nei quali fu la terza forza calcistica del Sudamerica dopo Brasile e Argentina. Alla straordinaria generazione contribuirono giocatori di classe mondiale come Teofilo Cubillas, Héctor Chumpitaz e Hugo Sotil: si qualificò per il Campionato mondiale di calcio 1970, superando l’Argentina, nella fase finale vinse per 3-2 contro la Bulgaria, 3-0 contro il Marocco e perse per 3-1 contro la Germania; ebbe accesso ai quarti di finale, dove fu sconfitta dal Brasile per 4-2. Nel 1975 vinse la Copa América, quando eliminò nella prima fase Cile e Bolivia, in semifinale il Brasile e in finale la Colombia, con un gol di testa del trequartista Hugo Sotil. Cubillas fu nominato “Miglior giocatore” del torneo. Qualificatosi per Argentina 1978, nel primo turno vinse per 3-1 contro la Scozia, 4-1 contro l’Iran e pareggiò per 0-0 contro i Paesi Bassi, arrivando prima nel suo girone. Nella seconda fase calò di rendimento e fu battuto clamorosamente per 6-0 dall’Argentina. Sulla partita aleggiò il sospetto di un risultato combinato, dato che i padroni di casa conoscevano già il risultato di Brasile-Polonia, giocata in anticipo, al fine di calcolare la differenza reti necessaria per scavalcare i brasiliani nell’accesso alla finale. Nel maggio del 1982 il Perù partì verso l’Europa per un tour di tre settimane per prepararsi al mondiale: vinse per 2-1 contro l’Ungheria, 1-0 contro la Francia di Platini e pareggiò 1-1 con l’Algeria. Nella fase finale la Nazionale peruviana pareggiò per 1-1 contro l’Italia, 0-0 contro il Camerun e fu eliminata dopo aver perso per 5-1 dalla Polonia. Nel 1979 e 1983 il Perù giunse terzo in Copa America. Dagli anni ottanta, finita la generazione d’oro, il Perù non più è riuscito a qualificarsi al Campionato mondiale di calcio: L’8 dicembre 1987 il calcio peruviano fu colpito dal disastro aereo dell’Alianza Lima, squadra che forniva l’ossatura della nazionale. Tra le vittime dell’inabissamento dell’aereo nell’Oceano Pacifico vi furono il centrocampista José Casanova, il portiere José González Ganoza, gli attaccanti Luis Escobar e Alfredo Tomassini e l’allenatore Marcos Calderón, CT del Perù dal 1974 al 1978. Nelle successive quattro edizioni di Coppa America vinse solo due partite (5-1 contro il Venezuela nel 1991 e 1-0 contro il Cile nel 1993). Inoltre non riuscì a vincere neanche una partita nelle qualificazioni per il mondiale del 1990 e per il mondiale del 1994, terminando il cammino di qualificazione in ambo i casi all’ultimo posto. Nella Copa América 1997 il Perù diede segnali di ripresa, piazzandosi al quarto posto, e nello stesso anno giunse terzo nella U.S. Cup. Nel 1998, con il nuovo sistema di qualificazione della zona CONMEBOL, sfiorò l’accesso al mondiale di Francia, sfumato per la differenza reti sfavorevole nei confronti del Cile.

Nelle qualificazioni al campionato mondiale di calcio 2018, è riuscita a raggiungere il quinto posto finale, valido per poter disputare lo spareggio contro i vincitori dell’area oceanica. Dopo il pareggio in trasferta per 0-0 nella gara di andata, il 15 novembre 2017 il Perù ha battuto 2-0 la Nuova Zelanda qualificandosi al Mondiale, tornando così a partecipare a una fase finale dei Mondiali dopo 36 anni dall’ultima volta del Mondiale 1982.

Ungheria (1901-1998)

L’ultima squadra nazionale che andremo a trattare è l’Ungheria. È stata, sino agli anni settanta del XX secolo, una delle rappresentative più valide e temute. Conta nove partecipazioni ai campionati mondiali (finalista nel 1938 e nel 1954, ultima partecipazione nel 1986) e tre a quelli europei. Tra gli altri trofei conta anche una Coppa Internazionale (edizione 1948-1953). Tra i calciatori più famosi che vi hanno giocato ci sono Ferenc Puskás e Flórián Albert (Pallone d’oro 1967): proprio Ferenc Puskás, nel 2005, è stato il giocatore scelto dalla Federazione nazionale come Golden Player, ovvero il miglior calciatore del primo mezzo secolo di vita dell’UEFA, oltre che l’unico ungherese inserito dal grande Pelé nei FIFA 100, lista dei migliori cento calciatori della storia stilata per commissione della FIFA stessa per celebrarne il centenario (2004). Il 12 ottobre 1902 viene invece giocata la prima partita della Nazionale ungherese che, guidata dal giornalista Ferenc Gillemot in qualità di primo Commissario tecnico e dal poliedrico atleta Alfréd Hajós in campo, viene sconfitta dall’Austria con risultato finale di 0-5. Come dimostrano i continui cambi di allenatore (quattro in sei anni), la rappresentativa magiara faticò all’inizio ad emergere e formare un gruppo consolidato. Frigyes Minder fu il primo selezionatore che riuscì a sollevare la squadra. Il 26 maggio 1910 a Budapest venne programmata la seconda partita della Nazionale con avversario la squadra di calcio italiana, guidata da Umberto Meazza. Al termine dell’incontro i Magiari vinsero con il risultato di 6-1. Successivamente la selezione ungherese cominciò ad imporsi contro nazionali già affermate. Furono quelli, infatti,

L’ultima squadra nazionale che andremo a trattare è l’Ungheria. È stata, sino agli anni settanta del XX secolo, una delle rappresentative più valide e temute. Conta nove partecipazioni ai campionati mondiali (finalista nel 1938 e nel 1954, ultima partecipazione nel 1986) e tre a quelli europei. Tra gli altri trofei conta anche una Coppa Internazionale (edizione 1948-1953). Tra i calciatori più famosi che vi hanno giocato ci sono Ferenc Puskás e Flórián Albert (Pallone d’oro 1967): proprio Ferenc Puskás, nel 2005, è stato il giocatore scelto dalla Federazione nazionale come Golden Player, ovvero il miglior calciatore del primo mezzo secolo di vita dell’UEFA, oltre che l’unico ungherese inserito dal grande Pelé nei FIFA 100, lista dei migliori cento calciatori della storia stilata per commissione della FIFA stessa per celebrarne il centenario (2004). Il 12 ottobre 1902 viene invece giocata la prima partita della Nazionale ungherese che, guidata dal giornalista Ferenc Gillemot in qualità di primo Commissario tecnico e dal poliedrico atleta Alfréd Hajós in campo, viene sconfitta dall’Austria con risultato finale di 0-5. Come dimostrano i continui cambi di allenatore (quattro in sei anni), la rappresentativa magiara faticò all’inizio ad emergere e formare un gruppo consolidato. Frigyes Minder fu il primo selezionatore che riuscì a sollevare la squadra. Il 26 maggio 1910 a Budapest venne programmata la seconda partita della Nazionale con avversario la squadra di calcio italiana, guidata da Umberto Meazza. Al termine dell’incontro i Magiari vinsero con il risultato di 6-1. Successivamente la selezione ungherese cominciò ad imporsi contro nazionali già affermate. Furono quelli, infatti,

gli anni della nascita della cosiddetta Scuola danubiana, che faceva capo ad Austria (nota anteguerra come Wunderteam, “Squadra delle meraviglie”), Boemia e alla stessa Ungheria, i tre principali Paesi dell’Impero austro-ungarico attraversati proprio dal fiume Danubio. Nel 1912 la Nazionale ungherese partecipò ai giochi olimpici, ma fu battuta nettamente per 7 a 0 dalla squadra del Regno Unito, uscendo dal torneo olimpico. Nel 1952 esordì in occasione del torneo calcistico dei Giochi di Helsinki. Non essendo il Campionato nazionale professionistico, Sebes poté convocare i migliori calciatori a sua disposizione (diversamente da quanto accade nei Paesi occidentali) e, molto agevolmente, vinse il titolo per la prima volta nella storia del calcio magiaro. La squadra segna 20 gol in 5 partite subendone solo 2, e si metterono in evidenza quali migliori calciatori della competizione il capitano Ferenc Puskás, detto “Il Colonnello” per il suo grado nell’esercito, mezzala della Honvéd trasformata in attaccante e considerato il miglior calciatore ungherese di tutti i tempi, e il suo partner offensivo Sándor Kocsis, soprannominato “Testina d’oro” per la sua abilità aerea (nonostante 1,77 metri di altezza) nonché capocannoniere della rassegna con 6 gol. Il cammino vide arrendersi ai Magiari Romania, Italia, Turchia, Svezia e Jugoslavia, con quest’ultima sconfitta in finale per 2-0 con gol di Puskás e dell’ala Zoltán Czibor. In occasione della premiazione vennero consegnati ai campioni le medaglie d’oro e dei fiori, portati da Armi Kuusela, prima Miss Universo. L’anno successivo gli Ungheresi prevalsero anche in campo mitteleuropeo, trionfando nella Coppa Internazionale 1948-1953 in virtù di 27 gol fatti e 17 subiti in sole 8 partite, con due punti di vantaggio su Cecoslovacchia e Austria. Puskás fu capocannoniere del torneo con 10 reti. La Nazionale ungherese si qualificò direttamente al Mondiale del 1954 a causa del ritiro della Polonia dai turni preliminari: La spedizione magiara guidata da Sebes si presentò in Svizzera con tutti i suoi campioni, e dunque con il favore del pronostico. Effettivamente, nel primo turno Corea del Sud e Germania Ovest vennero facilmente superate (9-0 e 8-3), ma nel secondo incontro un intervento del tedesco Werner Liebrich costrinse Puskás ad abbandonare il campo anzitempo. L’Ungheria si trovò così ad affrontare il Brasile e l’Uruguay senza il suo capitano. Sia il quarto di finale con i Brasiliani, passato alla storia come Battaglia di Berna a causa della durezza del gioco e delle risse scatenatesi in campo, sia la semifinale con l’Uruguay campione in carica vennero vinte dai Magiari per 4-2. In finale si ritrovarono contro Ungheria e Germania Ovest: Puskás giocò in condizioni non ottimali ma gli Ungheresi riuscirono a passare lo stesso in vantaggio per 2-0, salvo poi subire la rimonta tedesca che porta il risultato finale sul 2-3. Il punteggio si conservò fino alla fine dell’incontro per l’annullamento di un gol proprio di Puskás per fuorigioco, con il titolo di campione del mondo che passò ai Tedeschi con risvolti mai del tutto chiariti. Poco dopo la vittoria infatti molti di questi vennero colpiti da una forma di epatite che fece sollevare il sospetto di doping. ; la finale del Mondiale del 1954 divenne famosa come “Miracolo di Berna” e segnò la fine dell’imbattibilità ungherese dopo oltre quattro anni di risultati utili consecutivi, striscia eguagliata e superata solo da Brasile e Spagna (35 di fila). Nonostante ciò alla fine del torneo Gyula Grosics venne eletto miglior portiere e Sándor Kocsis fu capocannoniere con 11 gol facendo registrare il record in un singolo Mondiale fino a quel momento. Al ritorno in patria la squadra e il Commissario tecnico furono soggetti all’umiliazione e alle ingiurie dei compatrioti. Sebes venne imputato di aver fatto giocare Puskás nonostante la precaria condizione fisica e di aver invertito le ali. Dopo varie ingiurie il tecnico fu costretto a dimettersi e la squadra cominciò un nuovo ciclo. Durante gli anni novanta si assistette al completo declino della nazionale magiara. Tra il 1990 e il 1999 si susseguirono sulla panchina della Selezione danubiana ben otto commissari tecnici, con una media di quasi uno ogni biennio e senza ottenere i risultati sperati. Negli anni duemila, nelle qualificazioni a Sudafrica 2010, si cominciano a mettere in mostra giocatori come Ádám Szalai, Balázs Dzsudzsák e Tamás Priskin e i risultati non tardano ad arrivare. Infatti l’Ungheria ottiene un buon quarto posto a sole 5 lunghezze dalla Danimarca prima, permettendosi anche il lusso di batterla a Copenaghen per 1-0, 3 lunghezze dal Portogallo secondo e due dalla Svezia terza. Nelle qualificazioni ad Euro 2012 la nazionale guidata da Egervári si trovò nel gruppo 5 con Paesi Bassi, Svezia, Finlandia, Moldavia e San Marino. La squadra sfoderò subito buone prestazioni grazie al talento di giovani come Gergely Rudolf e Vladimir Koman, unito all’esperienza dei “senatori”come Dzsudzsak e il capitano Géra. Nonostante ciò, alla prima giornata, la nazionale rimediò una sconfitta con la Svezia, ma con prestazioni sempre in crescendo arriveranno tre vittorie consecutive tra cui spicca un 8-0 rifilato alla modesta San Marino. Seguirono poi due sconfitte consecutive con l’Olanda e altre tre vittorie, tra le quali un 2-1 alla Svezia, prima del pareggio finale con la Finlandia. A coronamento delle buone prestazioni arrivò un terzo posto che però non permise agli ungheresi di staccare il pass per gli europei, che sembra comunque il preludio di una svolta che vedrà l’Ungheria essere più competitiva.

; la finale del Mondiale del 1954 divenne famosa come “Miracolo di Berna” e segnò la fine dell’imbattibilità ungherese dopo oltre quattro anni di risultati utili consecutivi, striscia eguagliata e superata solo da Brasile e Spagna (35 di fila). Nonostante ciò alla fine del torneo Gyula Grosics venne eletto miglior portiere e Sándor Kocsis fu capocannoniere con 11 gol facendo registrare il record in un singolo Mondiale fino a quel momento. Al ritorno in patria la squadra e il Commissario tecnico furono soggetti all’umiliazione e alle ingiurie dei compatrioti. Sebes venne imputato di aver fatto giocare Puskás nonostante la precaria condizione fisica e di aver invertito le ali. Dopo varie ingiurie il tecnico fu costretto a dimettersi e la squadra cominciò un nuovo ciclo. Durante gli anni novanta si assistette al completo declino della nazionale magiara. Tra il 1990 e il 1999 si susseguirono sulla panchina della Selezione danubiana ben otto commissari tecnici, con una media di quasi uno ogni biennio e senza ottenere i risultati sperati. Negli anni duemila, nelle qualificazioni a Sudafrica 2010, si cominciano a mettere in mostra giocatori come Ádám Szalai, Balázs Dzsudzsák e Tamás Priskin e i risultati non tardano ad arrivare. Infatti l’Ungheria ottiene un buon quarto posto a sole 5 lunghezze dalla Danimarca prima, permettendosi anche il lusso di batterla a Copenaghen per 1-0, 3 lunghezze dal Portogallo secondo e due dalla Svezia terza. Nelle qualificazioni ad Euro 2012 la nazionale guidata da Egervári si trovò nel gruppo 5 con Paesi Bassi, Svezia, Finlandia, Moldavia e San Marino. La squadra sfoderò subito buone prestazioni grazie al talento di giovani come Gergely Rudolf e Vladimir Koman, unito all’esperienza dei “senatori”come Dzsudzsak e il capitano Géra. Nonostante ciò, alla prima giornata, la nazionale rimediò una sconfitta con la Svezia, ma con prestazioni sempre in crescendo arriveranno tre vittorie consecutive tra cui spicca un 8-0 rifilato alla modesta San Marino. Seguirono poi due sconfitte consecutive con l’Olanda e altre tre vittorie, tra le quali un 2-1 alla Svezia, prima del pareggio finale con la Finlandia. A coronamento delle buone prestazioni arrivò un terzo posto che però non permise agli ungheresi di staccare il pass per gli europei, che sembra comunque il preludio di una svolta che vedrà l’Ungheria essere più competitiva.