Metafisica del calcio presenta: Calcio eretico

Il secondo capitolo di Metafisica del calcio è dedicato a tre allenatori che hanno infranto i dogmi calcistici e valoriali del proprio tempo per portare nuove proposte di gioco e di mentalità che hanno contribuito a rivoluzionare l’interpretazione di questo sport. Tre personalità e tre destini diversi: un sergente di ferro; un visionario ossessivo; un maestro di calcio e di cultura sportiva: stiamo parlando di Ernst Happel, Arrigo Sacchi e Zdenek Zeman, raccontati con lo sguardo di tre filosofi che hanno scardinato con il proprio pensiero la cultura egemone della loro epoca. Metafisica del calcio presenta: Calcio eretico.

–Niccolò Machiavelli pensa Ernst Happel

–Platone pensa Arrigo Sacchi

–Giordano Bruno pensa Zdenek Zeman

Vi ricordiamo di seguire il nostro sito anche su Instagram e Facebook. Segui anche la pagina Radio.

– Ernst Happel e “Il Principe” di Machiavelli

“E’ meglio essere temuto che amato. Respondesi, che si vorrebbe essere l’uno e l’altro; ma, perchè elli è difficile accozzarli insieme, è molto più sicuro essere temuto che amato, quando si abbia a mancare all’uno de’ dua.”

Scrive Machiavelli nel capitolo 17 de “Il Principe” fondando i presupposti di un buon governo, duraturo e assennato, sull’equilibrio tra forza e intelligenza. Due qualità che uno dei maggiori pionieri del “calcio totale” ha incarnato in sè ed impresso indelebilmente nei club dove ha militato da giocatore prima, e da allenatore poi.

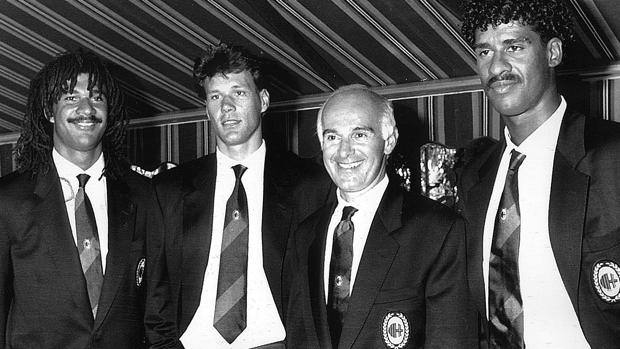

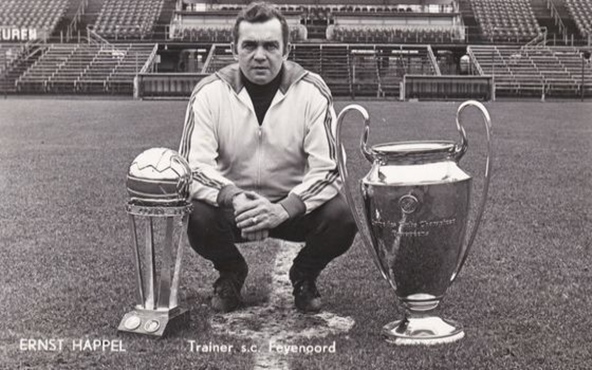

“Correre, correre, correre e disciplina.” Soprannominato “Il tiranno”, Ernst Happel,conduce un’ottima carriera (1942-59) nel ruolo di difensore centrale, posizione che non lo limita a stroncare gli attacchi avversari ma lo vede responsabile del compito di primo regista con una straordinaria propensione al gol (celebre la tripletta messa a segno contro il Real Madrid di Alfredo di Stefano).

Nel 1965, dopo aver svolto il ruolo di direttore sportivo nel Rapid Vienna, con grossa incidenza sulle questioni tattiche, inizia la sua carriera da allenatore nell’ADO Den Haag, club olandese con cui conquista subito una coppa di Olanda contro l’Ajax di Rinus Michels e Johann Cruijff. L’anno successivo è il Feyenoord a scommettere su di lui inaugurando alla sua guida quello che per molti è un primo germoglio di calcio totale: “uno stile di gioco per cui ogni calciatore che si sposta dalla propria posizione è prontamente sostituito da un compagno, permettendo così alla squadra di mantenere invariata la propria disposizione tattica”. Al suo primo anno vince una clamorosa Coppa dei Campioni ai danni del Celtic (eliminando tra gli altri il Milan di Gianni Rivera), e inizia a marchiare con il suo genio il calcio olandese che a partire da quegli anni si apre alla strada spianata dal suo credo tattico, fatto di pressing alto e difesa a zona. Vincerà in seguito una seconda coppa dei campioni con l’Amburgo (1983), a discapito della Juve di Trapattoni, diventando così uno dei cinque allenatori della storia ad aver vinto la più prestigiosa competizione Europea sulla panchina di due squadre diverse grazie ad una carriera all’insegna dell’erranza e della continua ricerca di nuove sfide.

Perfezionista maniacale, Ernst Happel racchiude in sé la figura dell’innovatore tattico e del sergente di ferro, della volpe e del leone, metafore di astuzia e potenza: requisiti che per Machiavelli un condottiero esperto deve

essere in grado di miscelare senza appiattirsi su uno di essi. Le sue squadre erano in grado di applicare i principi di un calcio fluido e spettacolare ma allo stesso tempo scendevano in campo ogni partita con il coltello tra i denti riuscendo a calarsi in ogni tipo di situazione di gioco. Oltre a essere un grande teorico, Happel era infatti soprattutto uno stratega: preparava ogni partita abbinando ai suoi fondamenti una variante tattica appositamente studiata come contromisura ai piani avversari. Esattamente come l’ordinatore teorizzato da Machiavelli egli teneva conto di tutte le circostanze presentate dal contesto, applicando un calcio che metteva in campo cinismo e raffinatezza; un calcio privo di fronzoli fatto di pressing alto e verticalizzazioni immediate, simili per certi versi alle folate di contropiede all’italiana con la differenza che il recupero-palla avveniva almeno trenta metri più avanti. Questa fusione di stili rese le sue squadre indecifrabili per la maggior parte dei suoi avversari e costituì una lunga carriera di successi, raggiunti quasi sempre con lo sfavore del pronostico: 2 coppe dei campioni, 8 campionati nazionali nazionali in 4 paesi diversi su tutti.

“I miei quattro comandamenti sono sempre gli stessi: correre, correre, correre e disciplina”. Chiosava l’allora allenatore più vincente d’Europa (17 trofei in squadre di club!) nella sua ultima conferenza stampa di presentazione (1992), alla guida della Nazionale Austriaca. Un modo di autodefinire il proprio lavoro molto riduttivo, indice di un uomo che non teneva in grande considerazione il compiacimento dell’opinione pubblica in un mondo come quello del calcio in cui, come in politica, essere e apparenza difficilmente coincidono. E così rispetto a molti allenatori di successo più eccentrici e auto-celebrativi Happel fu un personaggio che sfruttò poco l’auto-rappresentazione (o l’accentramento dell’attenzione mediatica su di sé), preferendo sempre lasciar parlare i fatti e i suoi tratti arcigni da generale; lavorando nell’ombra, proprio come il principe agognato da Machiavelli. Un uomo severo e geniale che riuscì a conciliare la straordinaria creatività della sua mente con la durezza del suo carattere mantenendo la propria leadership vincente per oltre un ventennio e contribuendo a cambiare per sempre il nostro modo di pensare il calcio.

– Arrigo Sacchi ne “ La Repubblica” di Platone

“Vedi la fortuna di quel Milan è stata quella che anche i giocatori di maggiori attitudini si muovevano con la squadra, per la squadra, a tutto campo, tutto il tempo; coerenti con l’Idea che avevamo: io il regista-sceneggiatore, loro gli interpreti… Io cercavo innanzitutto di convincerli ma l’autorità si può ottenere in due modi: per persuasione o per percussione. Se tu non fai quello che la squadra ti chiede, io ti lascio giù.”

Con queste parole l’allenatore emiliano ha spiegato il suo modo di intendere il calcio in una recente intervista. Sacchi considera il gioco alla stregua di una sinfonia musicale in cui ogni giocatore ha il compito di muoversi in relazione con gli altri cercando di limitare al massimo ogni forma di estemporaneità e di individualismo.

In questo quadro vincere risulta essere non tanto il fine ultimo quanto il significante e l’inevitabile conseguenza di un’esecuzione impeccabile di tale spartito.

Sacchi non lavorava solo per la vittoria ma soprattutto sulla vittoria, in uno sforzo di perfezione conciliante con l’idea di calcio del suo presidente Silvio Berlusconi. A nessuno dei due bastava vincere: entrambi andavano alla ricerca di una “vera” vittoria che lasciasse un marchio eterno. Per il profeta di Fusignano questa strada era perseguibile solo attraverso l’armonia e la bellezza; E la storia del calcio gliene ha dato atto.

Lo sguardo si illumina d’orgoglio mentre racconta che: “Se quel Milan fosse stato un’orchestra, avrebbe saputo interpretare tutti i tipi di musica, dal rock al jazz.”

Un’orchestra che aveva come presupposto una ferrea disciplina e una spartizione dei ruoli molto chiara: Sacchi stava alle sue squadre come il filosofo-magistrato sta alla polis nel disegno politico de “La Repubblica”; i suoi principi di gioco erano orientati al calcio totale dell’Ajax di Cruijff nella stessa misura in cui Platone orientava la sua filosofia sul sapere assoluto di Socrate; ogni componente doveva imparare a sentirsi indispensabile e responsabile, ragion per cui persino di

notte, nei ritiri, Sacchi si intratteneva con ognuno dei suoi calciatori per dargli la buonanotte e ribadirgli le disposizioni tattiche in vista del match.

Sapienza, coraggio, temperanza: le 3 categorie dell’anima che insieme dovevano concorrere al perseguimento del Bene platonico. Ad ognuna delle tre classi (magistrati, guerrieri, produttori) de “La Repubblica” appartenevano rispettivamente queste prerogative. Le stesse che Sacchi chiedeva alle sue squadre, con la differenza che tali qualità dovevano essere instillate in egual misura dentro ogni singolo giocatore: tutti dovevano imparare a fare tutto! E partecipare attivamente sia alla fase offensiva che a quella difensiva.

“Eroi sono tutti quelli che fanno quello che possono fare.” Sosteneva citando il premio Nobel Romain Rolland. Armonia; geometria; coscienza e trascendenza del limite: con questi ingredienti abbinati a un parco giocatori di qualità calcistica inestimabile Sacchi riuscì a edificare al Milan la sua “Repubblica”: la realizzazione di un calcio assoluto fatto di fraseggi, distanza minima fra i reparti, creazione costante di spazi e superiorità numerica in ogni zona del campo. All’interno di un calcio italiano ancora fortemente ancorato all’individualismo e al difensivismo concepì questo sport come espressione di un’intelligenza collettiva. “Intelligenza e generosità” al servizio della collettività. Un modo di pensare il calcio fortemente platonico: prima l’Idea, il modello, calcisticamente parlando il modulo; poi la scelta dei giocatori; solo in ultima istanza l’avversario da battere.

“L’esercizio fisico anche quando imposto, non fa alcun male al corpo, ma la conoscenza acquisita per forza non ha presa sulla mente.” In questa affermazione risiede grossomodo la filosofia del tecnico di Fusignano: da un lato lavoro duro sulle gambe e sui movimenti; dall’altro sollecitazioni continue sulla testa dei giocatori con esercitazioni psico-cinetiche, partitelle a tema con tante regole per abituare i calciatori a non atrofizzare il proprio cervello, a non dare mai nulla per scontato.

Conoscenza, memoria e armonia erano alla base della filosofia e del progetto utopico di Platone, idee che applicate al calcio si sono concretizzate nel successo totale del Milan di Arrigo Sacchi: una squadra leggendaria che l’Uefa ha da poco incoronato come “Club più forte di tutti i tempi”.

-Zdenek Zeman nel “De Infinito” di Giordano Bruno

“Sicome la nostra imaginazione è potente di procedere in infinito, imaginando sempre grandezza dimensionale oltra grandezza e numero oltra numero, secondo certa successione e, come se dice, in potenzia, cossì si deve intendere che Dio attualmente intende infinita dimensione ed infinito numero. E da questo intendere séguita la possibilità con la convenienza ed opportunità, che ponemo essere: dove, come la potenza attiva è infinita cossì, per necessaria conseguenza, il soggetto di tal potenza è infinito”

La paura che incute la dimensione dell’infinito spinge l’uomo dentro a un sistema finito, comodo e rassicurante.

Al vertice di questo sistema un motore immobile muove le sfere inferiori e ne garantisce l’essenza, in un processo di emanazione attraverso cui tutte le stelle dell’universo obbediscono alla volontà di una sola e nessuna brilla di luce propria. Una volta rotta la muraglia di questo mondo statico, che il mondo cristiano ha ereditato dal sistema cosmologico di Aristotele, Giordano Bruno si apre alla prospettiva di un cosmo infinito dentro al quale ogni stella e ogni corpo reclamano la stessa “dignità ontologica” di Dio affermando che Dio è in ciascuna parte di essi, e in ciascuna nella stessa misura.

In un’atmosfera culturale simile Zdenek Zeman iniziò a farsi strada all’interno del sistema calcio italiano: un sistema retto sul potere economico di poche stelle tra cui una in particolare, la Juventus, sembrava svolgere la medesima funzione del motore immobile aristotelico: un vero e proprio demiurgo che (nell’ottica zemaniana) plasmava la serie A a sua immagine e somiglianza lasciando agli altri le briciole dei suoi successi. Il boemo si impegnò dentro e fuori dal campo per cercare di scalfire il monopolio bianconero e costellare il nostro calcio di stelle piccole e luminose, dotate di materia viva e mai inerte al sistema; squadre in grado di giocarsela contro ogni avversario in base a un atteggiamento tattico da molti considerato scriteriato, ma certamente rivoluzionario in un calcio in cui il conservatorismo tattico pagava discretamente. Il suo Foggia dei miracoli della prima stagione in serie A (1991-1992) ne è forse la concretizzazione più riuscita, paragonabile al De infinito, opera più rappresentativa del filosofo campano, dove Dio viene pensato come “energia del mondo” che è ovunque e in atto in ogni corpo così che ognuno la può ritrovare in sé. Allo stesso modo Zeman concepisce il calcio: una fonte di espressione che appartiene a tutti e di cui nessuno può sentirsi padrone. Battersi in solitudine all’interno di un sistema chiuso, quello clericale Bruno e quello calcistico Zeman, per aprirlo e liberarlo dalla stagnazione del dogma centrale, è stato il comun denominatore di entrambi. Zeman, nelle sue battaglie che vanno dal doping al calcio-scommesse, ha sempre messo la faccia per contribuire allo sviluppo di un sistema calcistico più equo, trasparente e propositivo; Giordano Bruno ha calcato l’intuizione Copernicana dell’eliocentrismo nel tentativo di attuare una rivoluzione cosmologica ma soprattutto culturale che portava con sé l’interrogativo: “se l’universo è infinito noi come possiamo pensare l’uomo e la sua posizione nel mondo come prima?”; rivoluzione che ha messo in crisi i fondamenti stabili su cui si poggiava la ragione umana e di cui l’uomo forse non è ancora all’altezza nemmeno oggi.

La loro tenacia gli ha permesso di non sprofondare nella tentazione di negare un mondo a loro ostile, osservandolo semplicemente dall’esterno, ma di lavorare senza sosta per comprenderlo e trasformarlo, pur consapevoli del rischio di restare incompresi nella migliore delle ipotesi, epurati nella peggiore: emarginato in realtà calcistiche minori il boemo, bruciato nel rogo di Campo de’ Fiori il filosofo di Nola. Come una formica è considerata da Giordano matrice di vita per l’universo alla pari del leone, Zeman ha dimostrato che una matricola di provincia può essere matrice di spettacolo ed emozioni, quanto o più delle compagini ricche e blasonate. Eredità diverse di due personalità indipendenti e ostinate, che arrivate entrambe dalla provincia, hanno aperto delle faglie nei rispettivi “sistemi centrali” aiutandoli a crescere e ad interrogarsi, finendo entrambe ad ingoiare la pillola amara della solitudine.